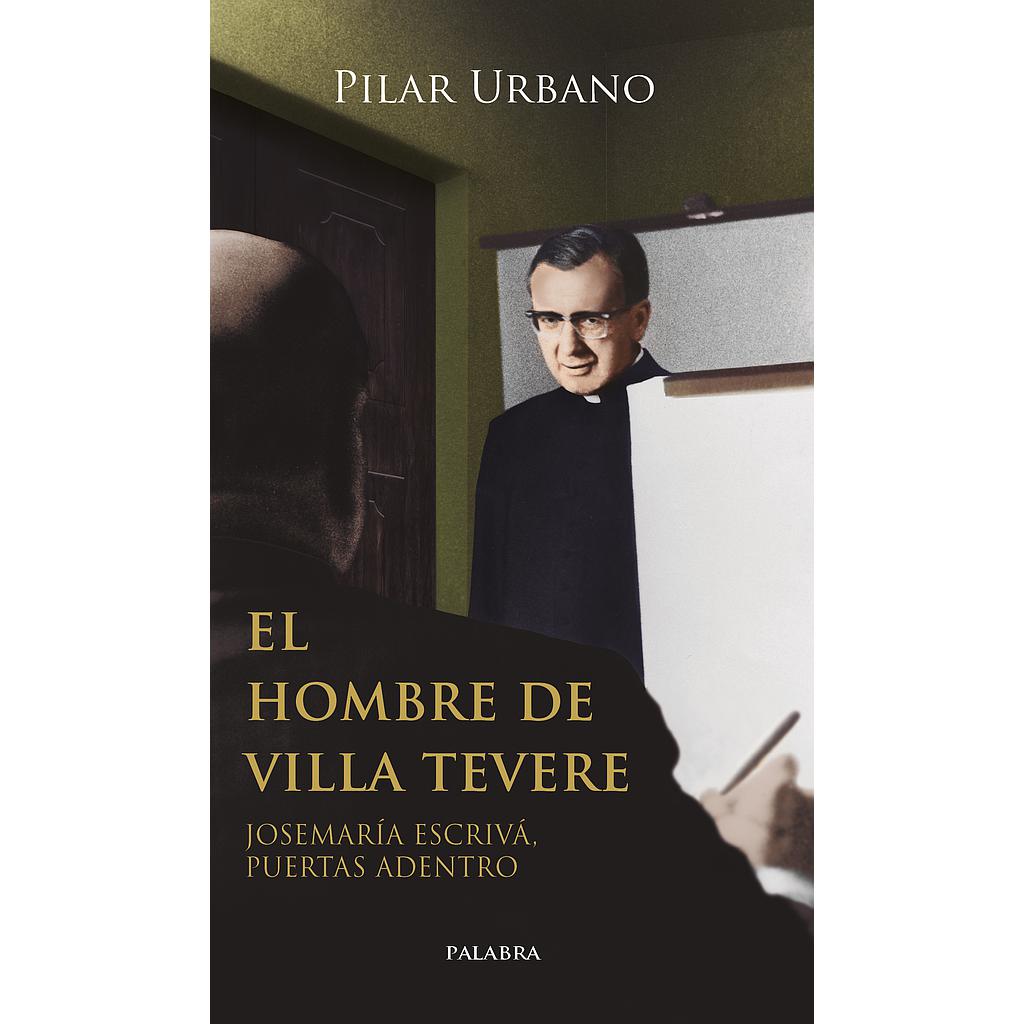

Cuando la autora afrontó la biografía de Josemaría Escrivá de Balaguer, su inquietud era si habría o no habría 'hombre'; si, no disponiendo del personaje en vivo, tendría que vérselas con oceánicos archivos de papel disecado y testimonios abstractos sin escenarios ni acción. Ese era su temor: encararse a un héroe de la virtud, muy elevado y sublime, pero sin encarnadura. A medida que exploraba su vida puertas adentro en su casa de Villa Tevere, en cada escena, en cada frase, en cada anécdota iba saliéndole al paso un protagonista de carne y hueso. Cierto, sí, estaba ante un héroe cristiano; pero curiosamente un héroe sin epopeya y sin aureola: un héroe de la cotidianidad, de lo común y corriente, de 'lo tan real, hoy lunes'. Un héroe todoterreno. No necesitó romper ninguna estatua para tocar la urdimbre humana del personaje: Un sacerdote que lo mismo se estremecía al consagrar el pan y el vino que al recibir noticias de la invasión soviética de la antigua Checoslovaquia. Un hombre que firmaba al pie de sus cartas el pecador Josemaría y que, leyendo el periódico, lloraba por los pecados del mundo. Un buen pecador, pues. Alguien que se sabía herramienta deleznable -pero herramienta elegida y utilizada por Dios- para acometer una obra que le sobrepasaba. Alguien puesto en una escarpada disyuntiva: o era un santo, o era una rémora para su misión. Y a partir de ahí, una 'determinada determinación' de que nada desviase su imparable impulso: enloquecer de amor a Dios, haciendo el Opus Dei. Ese era su personaje. Un removedor de obstáculos. Un luchador en pie de guerra contra sí mismo. Un formidable mestizaje de barro y de gracia. Un santo con sangre en las venas. Un santo con cuajo de hombre: tierra sagrada de miserias y de misterios.