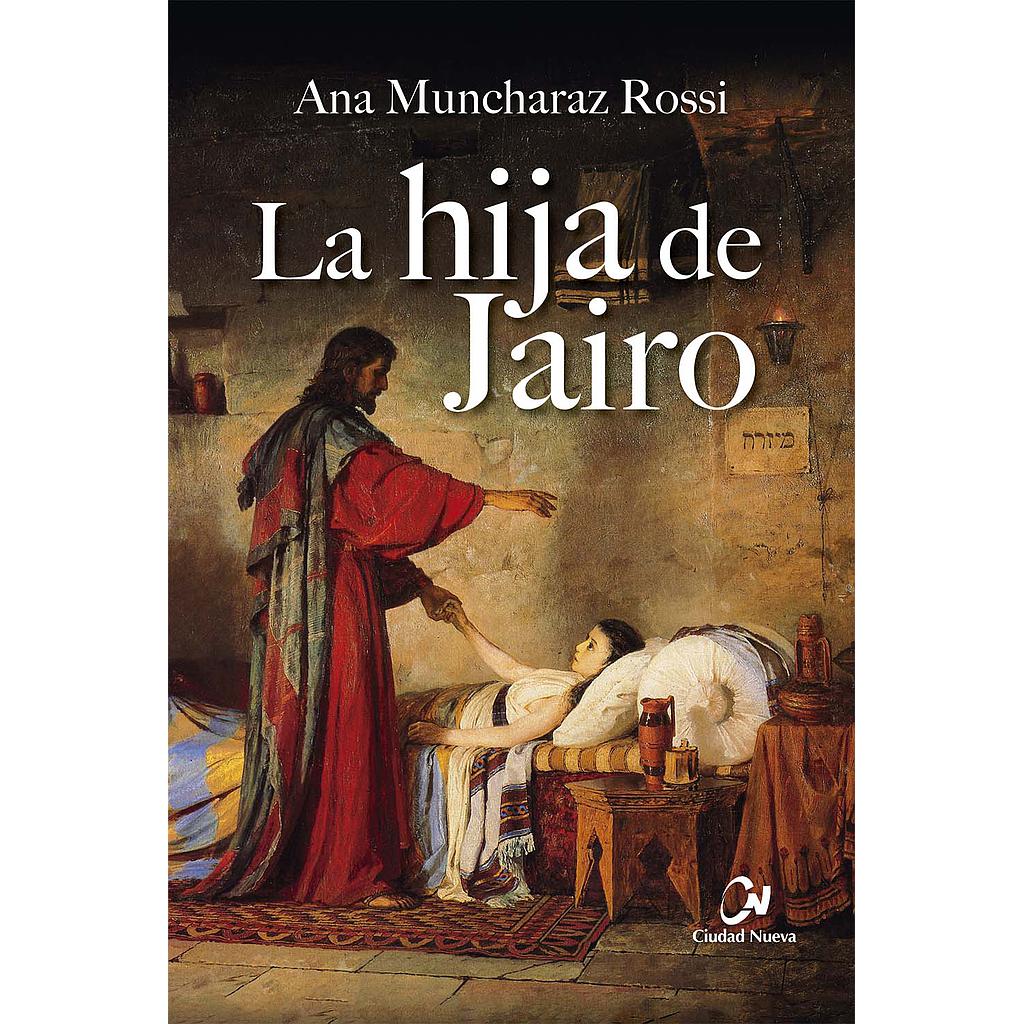

«Cafarnaúm, mi pequeña ciudad frente al mar, con sus calles estrechas, el mercado, sus fuentes y encrucijadas… La sinagoga en el centro, la casa de mis padres, con varios patios y estancias para mi familia y los criados… La aduana, en la que los publicanos cobraban los impuestos; y el caravasar, en el que se detenían mercaderes y viajeros. Algo más alejado, el acuartelamiento de la guarnición romana, mandada por un centurión. »Y el mar de Galilea. Azul. Brillante. Lleno de vida. Arrullado por la brisa y azotado por las tempestades. El que veían mis ojos todas las mañanas y en el que se perdían admirando su belleza mientras alababa a Yahvé, creador de aquel paraje que sosegaba mi alma y animaba mi espíritu. »Mis padres hubieran deseado un niño, pero se conformaron conmigo. Muy pronto los defraudé en lo que se refiere a ser una buena judía: no era una niña dócil, no me dejaba sujetar por las tradiciones… A los diez años comencé a escuchar las conversaciones que los visitantes mantenían con mi padre, algo prohibido para cualquiera, y más para una mujer. Mi curiosidad me llevó a adquirir una capacidad de observación que me ha servido a lo largo de mi vida. »Poco antes de cumplir doce años, un acontecimiento cambió mi vida. Por aquellos días llegó a Cafarnaúm un hombre. Decían que se trataba de un artesano o un carpintero, alguien sin relevancia. Su nombre era Jesús, hijo de José, y venía de una pequeña aldea del interior llamada Nazaret…».